令和5年度第12回 すこやか橋本・まなびの日

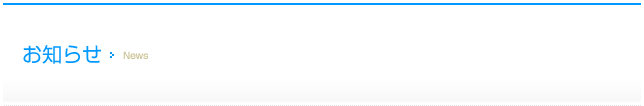

令和5年11月12日(日)午前9時30分より和歌山県立橋本体育館にて、すこやか橋本・まなびの日が開催されました。

コロナ禍の数年間は、感染予防の観点から歯科医師会での活動は制限される環境でありましたが、今年度4年ぶりの参加となり伊都歯科医師会では「歯科相談」「歯の模型展示・掲示物の展示」のコーナーを設けました。

開催日当日、歯科ブースに訪れた子供からご年配まで308名もの来場者の方に来ていただき、歯科相談においては54名もの方がお口の健康についての相談やアドバイスについて熱心に聞いておられました。

11月は県民一人ひとりが歯と口腔の健康づくりに関心と理解を深めると共に歯と口腔の健康づくりへの取り組みが積極的に行われるよう、11月を「8020推進月間」・11月8日を「いい歯の日」と定めております。

今回の歯科相談での事業は、予防に対する正しい知識・情報提供を行い生活習慣を見直して頂くことにより、いつまでも美味しく、そして楽しく食事をとるために口の中の健康を保っていただきたい事を目的としています。

伊都歯科医師会ではこれからも心身共に健康であるために、地域活動の活性化として波及効果や地域における成果が期待されるよう取り組んでいきたいと思います。

第71回よい歯を育てるコンクール

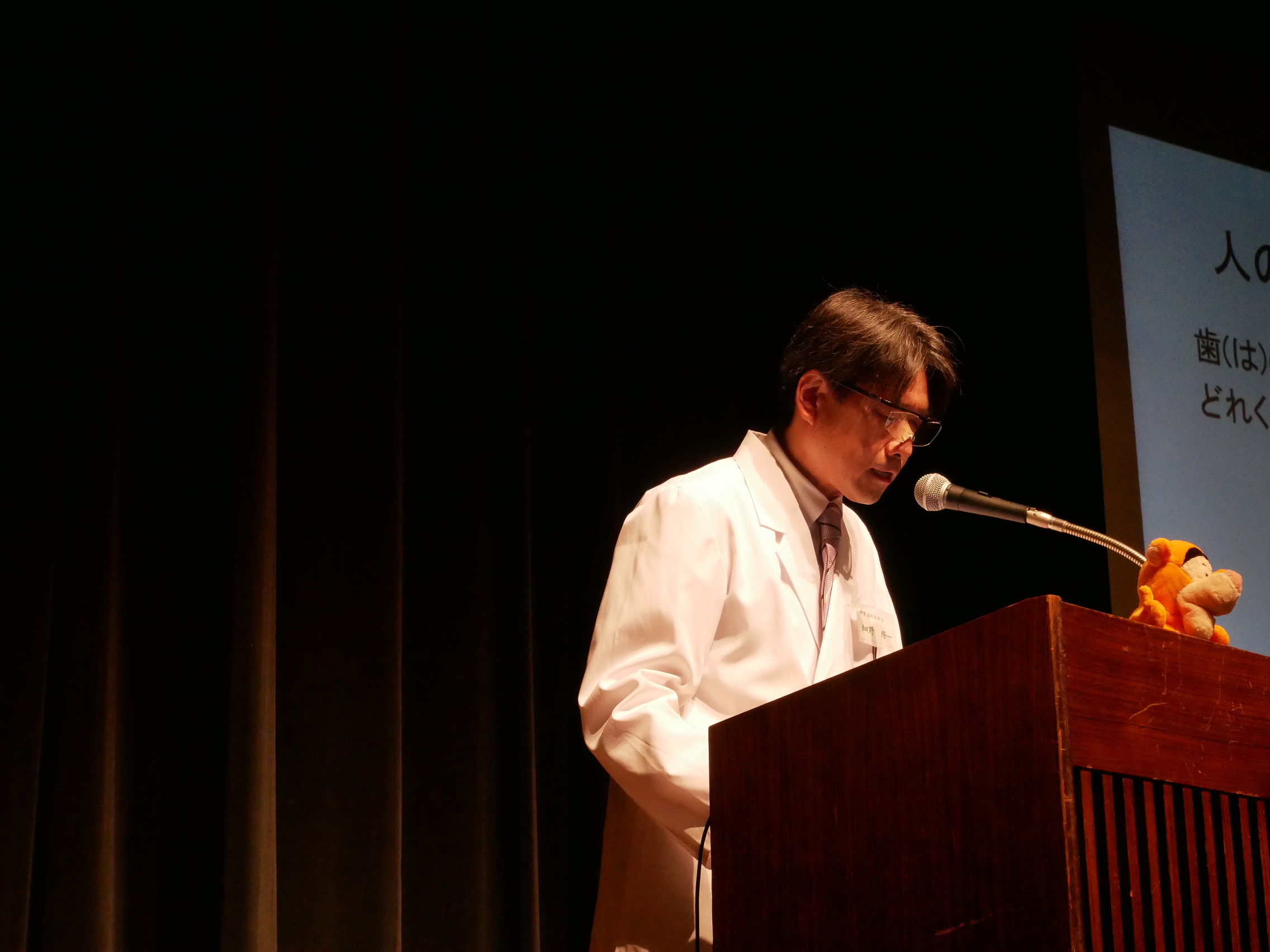

歯の衛生週間の事業として、「第71回よい歯を育てるコンクール」及び「令和5年度 歯・口の健康に関する図画・ポスター展」が令和5年6月8日(木)にかつらぎ総合文化会館にて、4年ぶりの一同が集まった実開催となりました。

今年度の「第71回よい歯を育てるコンクール」には、橋本市、伊都郡の小学校25校より1年生から6年生の代表児童134名、引率の先生49名の参加を得て開催されました。

開会式で、前回団体の部優勝校である妙寺小学校より優勝カップの返還が行われ、その後歯科健康診査が始まりました。

会場展示ホールには保育園、幼稚園、こども園、小学校、中学校から「歯の衛生週間に関する図画ポスター」2,274点の中から選出されました図画ポスターが展示され、子どもたちのポスターで会場は非常に明るくなり参加者の目を楽しませていました。

歯科健康診査後に、歯と口についての学習があり、畑野先生による「歯を大切にしよう」というテーマで講演が行われました。歯のしくみ、虫歯や歯茎の病気の歯肉炎、フッ素、歯みがきの方法による予防についてなど幅広く解説し、児童らは歯・口に関するクイズにも沢山手を挙げて参加してくださり、熱心に聞き入っていました。

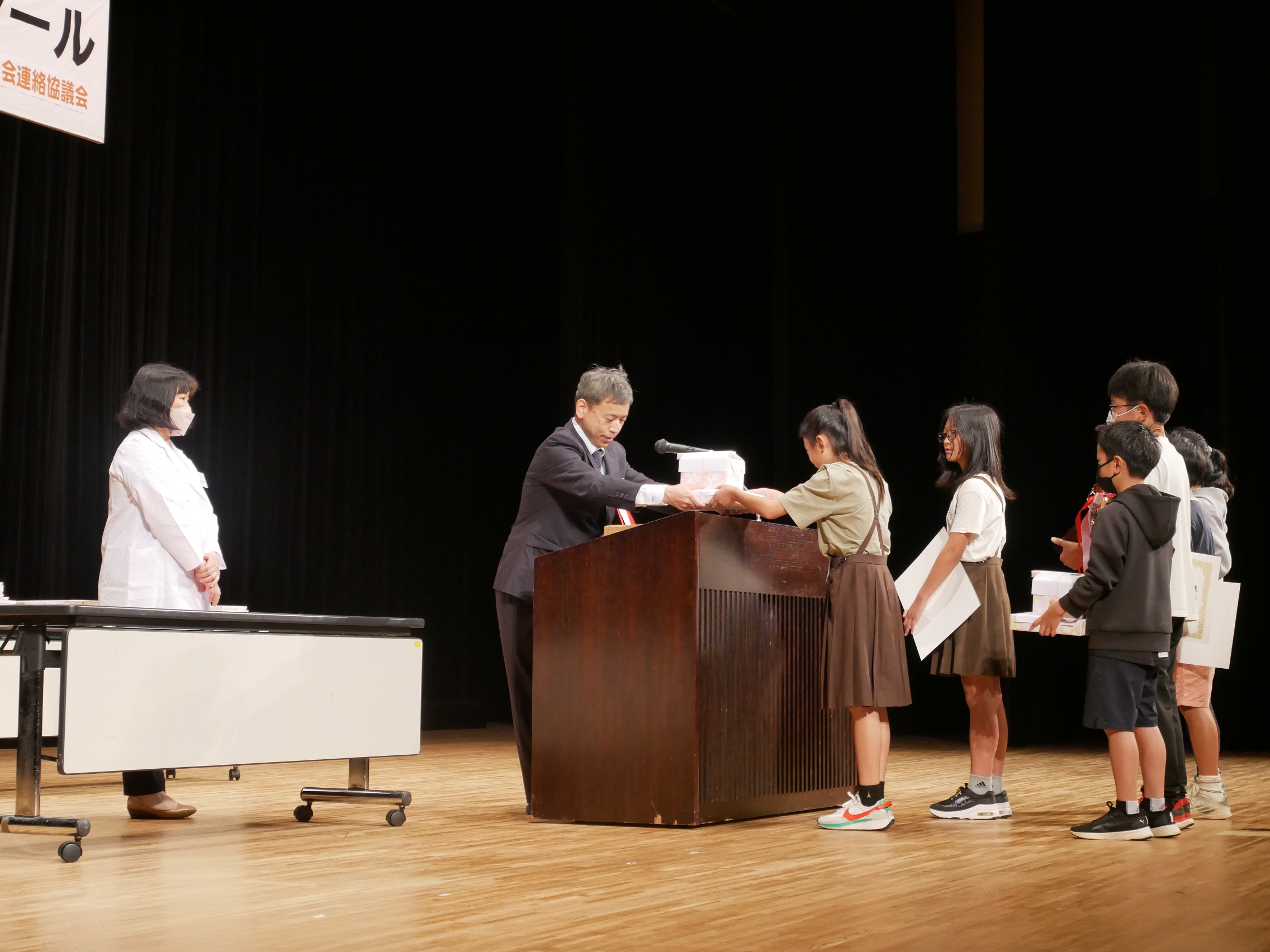

表彰式では、団体の部

1位 あやの台小学校、2位 隅田小学校、3位 妙寺小学校と個人の部では、各学年の1位~3位が表彰されました。

飛沫が飛び散らない方法で歯みがき!

飛沫が飛び散らない方法で歯みがき! 新作動画『ウィズコロナ時代の新しい歯みがき方』を!!!!

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっている昨今、唾液による飛沫感染のリスクの高さが指摘されており、歯みがきやうがいをした際に出る飛沫による感染を心配する声もあることから、歯みがき時に飛沫がどのくらい飛ぶのか、チリやホコリが無いクリーンルームで実験した様子を本動画で紹介しています。

その結果、口を開けて、特に上の前歯の裏側をみがいた時に大量に飛沫が出ましたが、口を閉じて歯みがきをした際は、同じようにみがいても飛沫は飛び散りませんでした。

動画URL 「ウィズコロナ時代の歯のみがき方 口を閉じてみがきましょう」(4分59秒)

・日本歯科医師会HP「日歯8020テレビ」

https://www.jda.or.jp/tv/99.html

・日本歯科医師会YouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/user/dent8020

コロナウイルスに対する最も大切な予防法は、口の中をキレイに保つことなんです!

ニューノーマル時代の歯磨きの新しい意味とは?

ニューノーマルとは、コロナ禍によって注目されはじめた新しい生活様式を総称した言葉です。「New(新しいこと)」と「Normal(正常、標準、常態)」の2単語が融合して生まれた造語で、以前の生活様式や経済活動、ビジネスからレジャーまで、あらゆる行動を時勢に合わせてアップデートしていく動きのことを指します。

生活のあらゆる局面で「新たな常識」を意識することが必要です。

歯磨きの習慣について、日本では、江戸時代末期に非常に多数の歯磨剤が売られていたことが記録で残っています。口腔内を清潔にすることの意味は、科学が発達する以前から大切な事として根付いていたのです。

現代では、主にむし歯や歯周病の予防を第一に考え歯磨きをする人が多いと思います。また、口臭の予防などのエチケットという意味も含まれるようになっています。そして、ウイルスから身を守るために、いま口腔が注目されています。

サイエンス・イムノロジーという高名な科学雑誌に掲載されたIshoらの論文で、口腔は新型コロナウイルスの増殖部位である可能性を紹介しています[1]。私たちの研究でも新型コロナウイルスの生体内侵入に必要な分子が、口腔粘膜、唾液、舌苔にあることを発見し、口腔が新型コロナウイルスの感染の入り口になることを示してきました[2]。

ウイルス感染から身を守る方法として、インフルエンザウイルス対策でのこれまでの経験から、口腔のケアの大切さが強調されています。特に、口腔を潤す唾液中には、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスをブロックするIgA抗体が認められ、感染を予防しています。しかし、IgAが効果的に働くには、口腔が清潔であることが大切です。

口腔を清潔にするために、歯磨剤を使用している人が多いと思います。この歯磨剤に含まれる比較的有名な成分には、ラウリル硫酸ナトリウムなどがあります。私たちの最近の研究で、この歯磨剤や洗口剤に広く使われている複数の成分(テトラデセンスルホン酸ナトリウム、ラウロイルメチルタウリン酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム等)が、新型コロナウイルスの生体への結合や侵入をブロックする可能性を明らかにしました[3・4]。さらに、IgAの活性には影響を与えないことから、生体の持つ免疫機構を阻害しないことも分かりました[3]。

このように口腔に侵入してきた新型コロナウイルスは、歯磨剤を用いた歯磨きで感染を予防できる可能性があります。また、既に口腔に感染している新型コロナウイルスは、歯磨剤を用いた歯磨きでウイルス量を減少させることも期待されます。

ニューノーマル時代の歯磨剤を用いた歯磨きは、むし歯や歯周病の予防と同時に、科学の力によりウイルス感染対策という新しい役割が見いだされたといえるのではないでしょうか。歯磨きは、誰でも気軽にできる健康のための第1歩です。ぜひ、歯磨きを積極的にしていきましょう。